景点的名称:广西罗城国家地质公园所在区域的地质地貌是怎样形成的?

景点的描述:

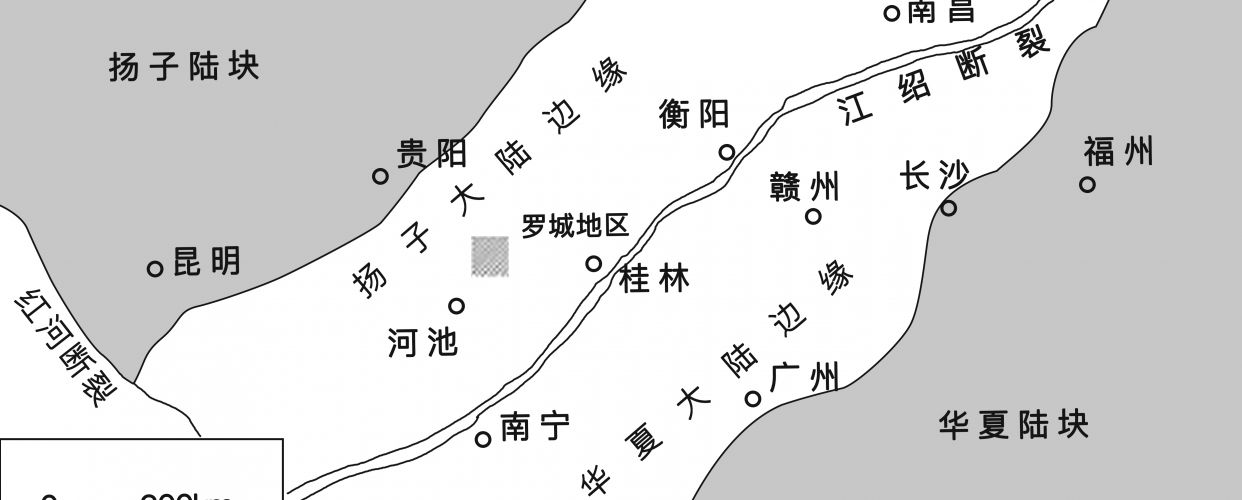

元古宙时本区处于古扬子板块南缘的边缘海,属过渡型地壳,由于地壳拉张,形成四堡断裂(约距今11亿年左右),区域地壳变薄下陷,开始接受来自陆源的碎屑沉积物。距今约10亿年前的中元古代时期,地壳不断拉张,下切地幔,致使大量科马提岩岩浆上侵、喷发地表。

到距今6亿年左右,受大范围的加里东运动影响,扬子板块和华夏板块的相互挤压,使区域地壳抬升,形成了桂北加里东期褶皱山,倾角近于直立。到距今4亿年左右,罗城北部地区受海西运动的影响,继续隆升,成为露出海面的陆地和剥蚀区;南部相对坳陷,发育巨厚的海相地层,但是基底断裂构造活动较为活跃。

到距今2亿5千万年左右,强烈的印支运动,将本区抬升海面,罗城全面脱离漫长的海洋环境,接受大自然的剥蚀。

从距今6千5百万年至今,喜山运动使得区域地壳沿断裂发生差异性升降,伴着岩体本身的裂隙与节理,风化速度加快,最终形成区域地质遗迹景观。

广西罗城国家地质公园独特的岩溶景观是怎样形成的?

公园内广泛分布泥盆系、石炭系碳酸岩为岩溶地貌的发育提供了物质条件。

公园温湿多雨的气候成为岩溶地貌形成的外部条件。充沛的降水,流水作用强烈,可以源源不断的补给CO2,从而保证水的溶解性。雨水是碳酸盐溶蚀的溶剂,有了地表水的作用,裸露地表的灰岩才慢慢溶蚀,经过漫长复杂的变化之后形成石芽、石槽、石林等地表岩溶形态。地下水的流动溶蚀作用形成溶洞、竖井、地下河等地下岩溶景观。

地壳运动是岩溶作用的内力,它控制了侵蚀基准面的变化。

始新世到渐新世,由于长时期的岩溶作用,燕山运动以来的地面已夷平成准平原,因后期的隆起作用,准平原备受破坏,现在区内800m标高以上残留的峰顶,就是这个时期形成的夷平面,该夷平面在区域西南部高达900m,在区域东北部(地质公园一带)低至826m,中部一带当时可能为湖泊,具有向心式水流的特点。

中新世—上新世,地壳上升加剧,地面被抬高约200~250m。岩溶发育主要为垂直形态,形成了宽谷峰林及峰丛洼地。区域南部古夷平面被破坏形成峰丛洼地。这一时期内,有地壳上升运动中相对稳定的时期,因此在宽谷两边山峰上,现标高为500~550m处发育有一溶洞层,岩溶水平发育。

第三纪末田阳运动后,广西地区普遍隆起,第四纪期间一直保持着上升趋势。但上升的过程中也有间歇,存在相对的稳定时期。地壳以上升运动为主时,岩溶作用的主要表现为垂直形态,相对稳定时则为水平形态。区内600m标高以下的峰林及深邃的洼地及部分开阔的谷地即是该时期形成的。

到距今6亿年左右,受大范围的加里东运动影响,扬子板块和华夏板块的相互挤压,使区域地壳抬升,形成了桂北加里东期褶皱山,倾角近于直立。到距今4亿年左右,罗城北部地区受海西运动的影响,继续隆升,成为露出海面的陆地和剥蚀区;南部相对坳陷,发育巨厚的海相地层,但是基底断裂构造活动较为活跃。

到距今2亿5千万年左右,强烈的印支运动,将本区抬升海面,罗城全面脱离漫长的海洋环境,接受大自然的剥蚀。

从距今6千5百万年至今,喜山运动使得区域地壳沿断裂发生差异性升降,伴着岩体本身的裂隙与节理,风化速度加快,最终形成区域地质遗迹景观。

广西罗城国家地质公园独特的岩溶景观是怎样形成的?

公园内广泛分布泥盆系、石炭系碳酸岩为岩溶地貌的发育提供了物质条件。

公园温湿多雨的气候成为岩溶地貌形成的外部条件。充沛的降水,流水作用强烈,可以源源不断的补给CO2,从而保证水的溶解性。雨水是碳酸盐溶蚀的溶剂,有了地表水的作用,裸露地表的灰岩才慢慢溶蚀,经过漫长复杂的变化之后形成石芽、石槽、石林等地表岩溶形态。地下水的流动溶蚀作用形成溶洞、竖井、地下河等地下岩溶景观。

地壳运动是岩溶作用的内力,它控制了侵蚀基准面的变化。

始新世到渐新世,由于长时期的岩溶作用,燕山运动以来的地面已夷平成准平原,因后期的隆起作用,准平原备受破坏,现在区内800m标高以上残留的峰顶,就是这个时期形成的夷平面,该夷平面在区域西南部高达900m,在区域东北部(地质公园一带)低至826m,中部一带当时可能为湖泊,具有向心式水流的特点。

中新世—上新世,地壳上升加剧,地面被抬高约200~250m。岩溶发育主要为垂直形态,形成了宽谷峰林及峰丛洼地。区域南部古夷平面被破坏形成峰丛洼地。这一时期内,有地壳上升运动中相对稳定的时期,因此在宽谷两边山峰上,现标高为500~550m处发育有一溶洞层,岩溶水平发育。

第三纪末田阳运动后,广西地区普遍隆起,第四纪期间一直保持着上升趋势。但上升的过程中也有间歇,存在相对的稳定时期。地壳以上升运动为主时,岩溶作用的主要表现为垂直形态,相对稳定时则为水平形态。区内600m标高以下的峰林及深邃的洼地及部分开阔的谷地即是该时期形成的。